发布日期:2025-09-07 10:53 点击次数:92

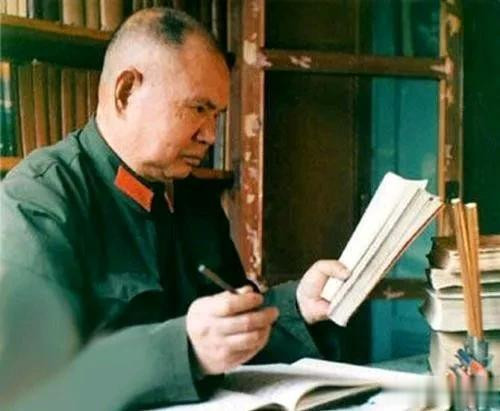

在中国人民解放军的将帅谱中,有一位将军的名字,始终与“工兵”“地雷”“爆破”这三个词紧紧捆绑。他就是被战友们称作“工兵王”“地雷王”“爆破王”的王耀南。从战火中走出的“红小鬼”到新中国工程兵的奠基人,他用炸药的轰鸣、桥梁的跨度和坑道的深度,在军史上刻下了独属于自己的传奇。

王耀南的军事生涯,几乎就是一部解放军工程兵的成长史。从土地革命到抗美援朝,他全程参与,一手搭建起工兵战术体系,成为公认的工程兵开拓者。而让他声名远扬的,是他在三大领域的颠覆性贡献。

作为“地雷王”,冀中抗战时期的他堪称日军的“噩梦”。他带着战士和群众就地取材,发明出各式各样的地雷,从拉发雷到踏发雷,从铁壳雷到石雷,把平原变成了日军不敢轻易涉足的“雷区”。这些土办法却有大威力,有效迟滞了日军的“扫荡”,当地群众提起他,总会竖起大拇指称他“地雷王”。

地道战的推广中,他同样功不可没。华北战场的民间地道本是群众躲兵灾的藏身之所,经他改造,成了能打能藏、四通八达的作战体系——地道里有射击孔、储粮洞、防水壕,甚至能通过“活门板”突然出击,让游击战的效能成倍提升。到了抗美援朝战场,他又将这一智慧升级,推广坑道防御工事,让志愿军在美军的炮火下有了“地下长城”,显著降低了伤亡,为阵地战筑起了一道坚实屏障。

细数经典战例,王耀南的身影总出现在最关键的节点。四渡赤水时,红军机动全靠水路,他指挥工兵十余次架桥,用最快的速度在湍急的河流上搭起生命通道。刘伯承元帅曾打趣道:“只要王耀南有烟抽,红军没有过不去的坡;有酒喝,没有过不去的河。”一句话道尽他在工兵领域的“定海神针”作用。百团大战中,他又组织工兵28次爆破日军铁路,硬生生切断了敌人的补给线,让“破袭战”的威力尽显。

王耀南的传奇,不仅在于战功,更在于他那股“宁折不弯”的硬气。因性格刚直、敢于直言,他的军旅生涯里有过八次降职的经历——从师长到伙夫,职位能一降再降,但他对革命的热情从未降温。

有人替他委屈,他却笑着说:“一个处分扛着,两个处分挑着。”在他看来,职务是做事的平台,不是计较的资本。哪怕成了伙夫,他也把炊事班打理得井井有条;回到一线作战,他依旧能带着工兵连创造奇迹。这种“降职不降志”的韧性,让他成了战友眼中最可靠的人。

红军时期,他因屡立奇功获颁二级红星奖章,这枚奖章被战友们戏称为“免死金牌”,足见其在关键时刻的不可替代性。1955年授衔时,尽管战功卓著,但因工兵兵种的特殊性和耿直的性格,他最终被授予少将军衔。对此,王耀南毫无怨言,他在乎的从不是军衔高低,而是能为部队做多少事。

1911年,王耀南出生于江西萍乡,这片红色土地赋予了他敢闯敢拼的基因。1984年11月3日,这位73岁的“工兵王”走完了传奇一生,但他的故事并未落幕。

他的子女继承了这份红色基因:儿子王太和作为江西旅游协会特邀代表,女儿王岩,多次参与革命文物捐赠和红色宣讲活动。2017年,他们向萍乡秋收起义纪念馆捐赠了王耀南的军服等50余件文物,让更多人能触摸到那段历史的温度。

刘伯承、聂荣臻等元帅曾多次嘉奖他的工兵才能,称他“为解放军的工程兵事业铺就了基石”。而王耀南自己,早已把对信仰的忠诚融入了每一次爆破、每一座桥梁、每一条坑道。

从“红小鬼”到“工兵王”,王耀南的一生,是技术报国的一生,更是坚守初心的一生。他用炸药炸开了胜利的道路,用智慧搭建了前行的桥梁,更用八起八落的人生,诠释了何为“革命理想高于天”。这份传奇,永远刻在中国人民解放军的历史长卷中,也永远照亮着后人前行的路。